遺言書に異議がある場合の家族間の遺産分割協議

平成27年の相続税の基礎控除縮減以降、一家の相続税を気にされる方が増えています。

兄弟姉妹が多いご家族では、結婚や就職に期に、一家が遠方へ散らばっている家庭も珍しくありません。

親御さんの中には、自身の相続に関し、元気なうちに、予め遺言書を作成されている方も少なくありません。

遺言は故人の希望であり、温和な家庭では、故人の思いを尊重し、遺言書通りの相続が完了する事が多い傾向にあります。

しかし、家族間で争う事はないけれど、出来れば残された家族間で遺産を分け合う方法を決めたい、という家庭もあります。

そこで、遺言書が存在する場合、必ず遺言書通りの相続が強制されるのか?といった疑問についてザックリと説明します。

(なお、ここでは包括遺贈については触れていません。)

all paints by Ryusuke Endo

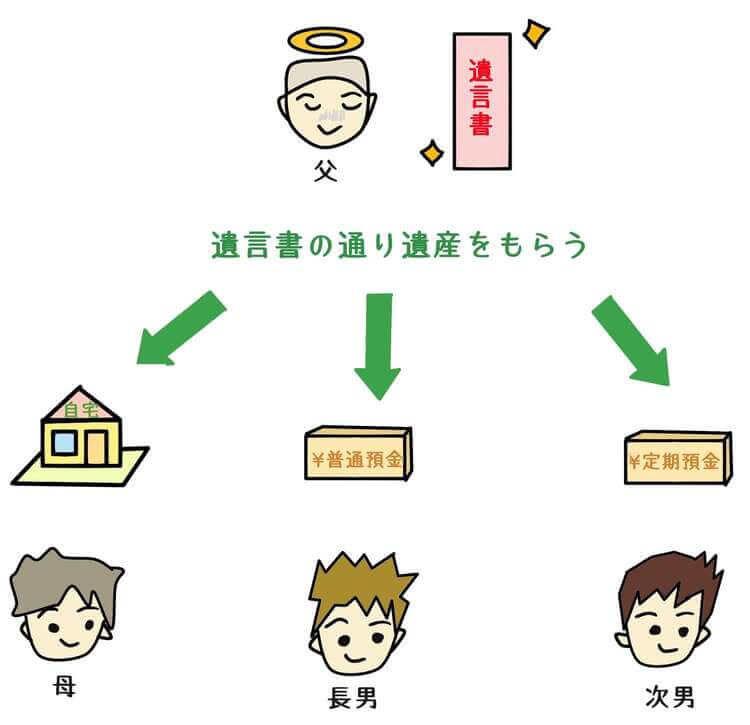

遺言で財産をもらうということ

通常、故人が亡くなった場合、残された家族間で遺産分割を話し合います。

そして話し合いで決定された取り決めに従い、それぞれ故人の財産を分け合います。

しかし、故人が遺言を作成していた場合、故人の財産は、その遺言通りにご家族へ分配されます。

一般的に、遺言書を作成する場合、特定の財産ごとにその受取人を指定します。

例えば、土地と家は奥様へあげる、普通預金は長男へあげる、定期預金は次男へあげる、などと言った文言です。

最も簡単な遺言書は、故人が遺言書の全文,日付及び氏名を自らが直筆、押印します。

これだけで、正式な遺言書です。

故人の遺志を尊重し、ご家族は遺言書通りに故人の財産をいただき、多くの家庭が相続を終えます。

勿論、故人からいただいた財産には、相続税が課されます。

そして、遺産合計が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。

遺言書の内容に納得いかないときもある

しかし、財産をもらう側は、必ずしもその遺言を望まないこともあり得ます。

例えば、自宅新築の予定があり、土地や家は長男が希望していたり。

施設に入る予定の母親や、子供のお金がかかる次男は、まとまったお金が必要だったり。

家族間に争いがない場合でも、しばしば、遺言書と残された家族の希望が異なることがあります。

このような場合、遺言書を無視していいのでしょうか?

または、一度遺言書により受け取った財産を、贈与したことになるのでしょうか?

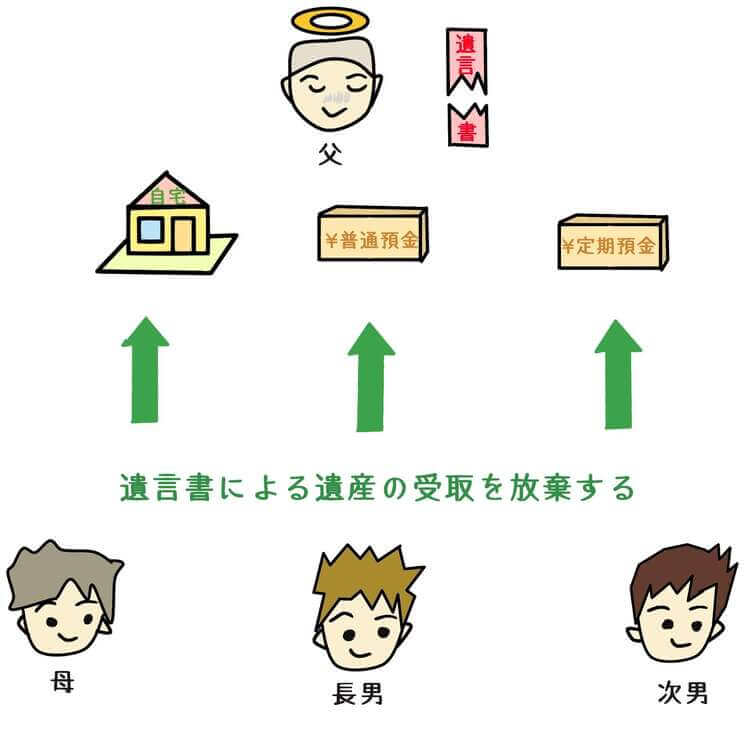

遺言書を放棄して家族間で遺産分割

遺言書が存在したとしても、家族間で遺産分割を話し合い、故人の残された家族の意思で分け合う事が可能です。

必ずしも、遺言通りの遺産の分配が強制されるわけではありません。

具体的には、遺言による財産の受け取りを、一旦拒否(放棄)します。

遺言が放棄されると、遺言書は初めから無かったものと同様の状態になります。

そして放棄された財産は、故人が元々所有していた遺産となります。

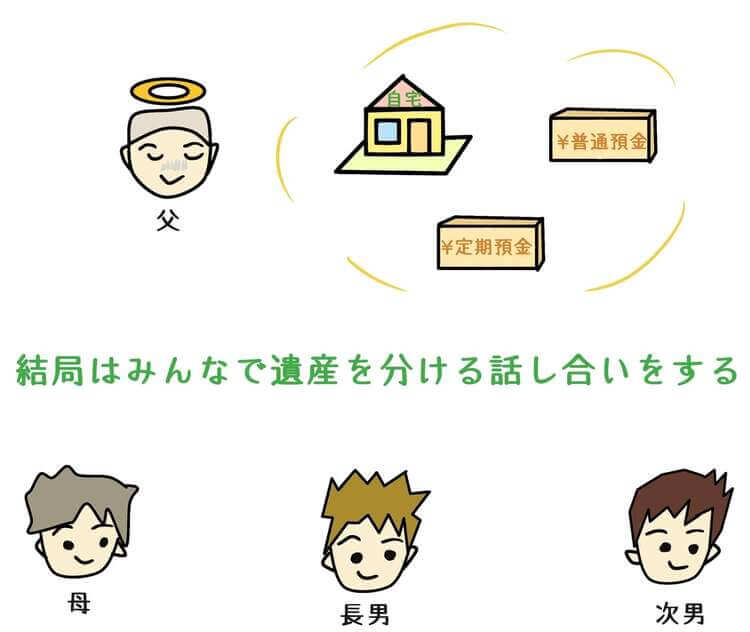

結果的に、遺言書が存在せず、家族間で遺産分割の話し合いをして、遺産の分配を行うことになります。

遺言書がある場合でも、遺言書によらず(遺言書による遺産の受け取りを放棄して)、残された家族間の意思で遺産を分け合う事が可能です。

当然ですが、贈与税が課される事もありません。

遺言書を放棄する場合の注意事項

・遺言によらず、家族間の意思で財産を分け合う場合は、遺言による財産の受け取りを放棄します。

・遺言の放棄をする場合は、内容証明等の書面を残しておく事が望ましいとされています。

・遺言の放棄は、1人でも、またいつでも行うことが可能です。

・遺産分割を行う場合には、必ず正式な書面で遺産分割協議書を残しておきましょう。

・遺言書の内容が包括遺贈の場合には、亡くなった日から3カ月以内に、家庭裁判所での手続きが必要です。

まとめ

相続に関するちょっとした疑問点として、遺言書がある場合の遺産分割についてまとめておきました。

遺言書が存在する場合、家族間で争いがなければ、必ずしも遺言の内容に従う必要はありません。

しかし、その場合には、故人の遺志を尊重するか、なぜ残されたかゾックの意思を尊重するのか、一度じっくり考える必要があります。

その上で、遺言を拒否(放棄)するのか、家族間で遺産を進めるのか、じっくり考えてみましょう。

根拠法令

民法986条 遺贈の放棄